Die Arbeitgeber wollen von der 35-Stunden-Woche nichts wissen. „Keine Minute unter 40 Stunden“ heißt ihre Ansage. Auf den Streik reagieren sie mit ihrer schärfsten Waffe: Aussperrung. Sie verweigern Beschäftigten den Zutritt in die Betriebe.

Durch die Aussperrungen können Hunderttausende nicht arbeiten, obwohl sie gar nicht direkt am Streik beteiligt sind. Sie erhalten auch keinen Lohn. Ziel der „kalten“ Aussperrung: den Arbeitskampf für die IG Metall unbezahlbar zu machen, sie zum Abbruch des Streiks zu zwingen.

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Heinrich Franke, verschärft die Situation zusätzlich. Er verweigert den Ausgesperrten das Kurzarbeitergeld. Metallerinnen und Metaller protestieren, vor und in den örtlichen Arbeitsämtern. „Franke, her mit den Moneten“ steht auf einem Plakat.

Ende Mai 1984 demonstrieren in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn 250 000 Beschäftigte für Arbeit und gegen die Aussperrungen. Die IG Metall klagt gegen den „Franke-Erlass“ – mit Erfolg. Die Arbeitsämter müssen das Kurzarbeitergeld auszahlen.

Der Kanzler mischt sich ein

Mit Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) haben die Streikenden sogar den Regierungschef gegen sich. Kohl bezeichnet die 35-Stunden-Woche öffentlich als „absurd, dumm und töricht“. Viele konservative Zeitungen berichten negativ über den Streik.

Solche Meinungen bekommen auch die Hanauer Metallerinnen und Metaller zu spüren. Doris Werder steht während des Streiks oft mit Kolleginnen und Kollegen am Infostand. Von Passanten bekommen sie dort einiges zu hören: „Ihr Faulenzer“ und „Geht doch nach drüben!“

Kuchen für den Streikposten

Doch mindestens ebenso groß ist der Zuspruch. Die Streikenden besuchen sich gegenseitig in ihren Betrieben. Sie singen gemeinsam. Anwohner bringen Kuchen. „Die Stimmung vor dem Werkstor hat mich am meisten beeindruckt“, erinnert sich Doris Werder. „Wir haben Solidarität gelebt, bei vielen hat sich ein neuer Stolz entwickelt.“

Nach fast sieben Wochen Streik schließlich der Durchbruch: Der schrittweise Einstieg in die 35-Stunden-Woche. Und der Kampf geht weiter: Nach massiven Warnstreiks folgt 1987 die 37-Stunden-Woche. 1993 geht es runter auf 36-Stunden. Und im Oktober 1995 ist die 35-Stunden-Woche in den West-Bundesländern endgültig erreicht.

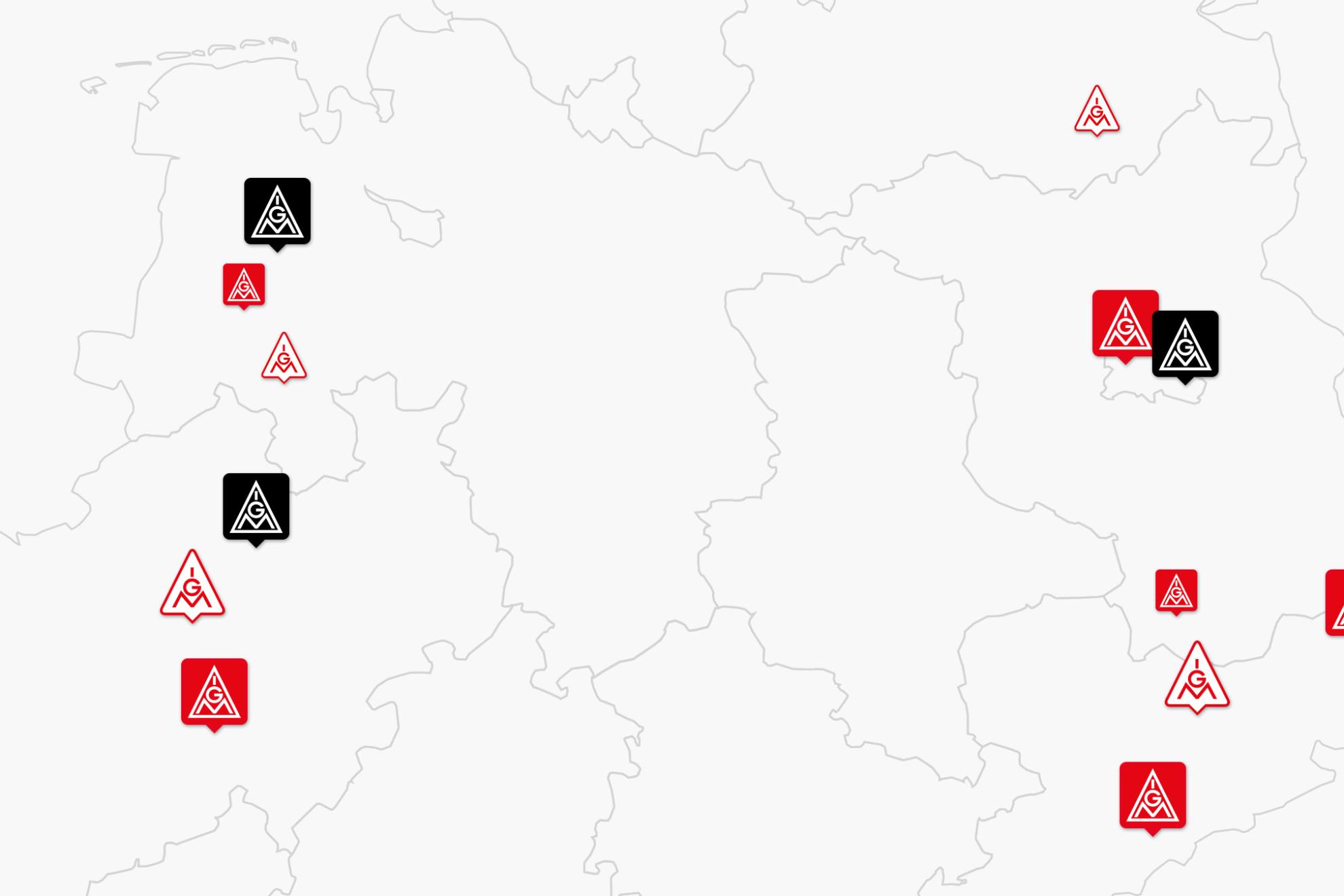

Im Osten sind die 35 Stunden noch nicht flächendeckend durchgesetzt. Doch die Angleichung Ost schreitet voran: In immer mehr Betrieben setzt die IG Metall die 35-Stunden-Woche durch.

Zum Laden dieses Videos müssen Sie die YouTube Cookies aktivieren und stimmen somit der Datenschutzerklärung von YouTube zu.