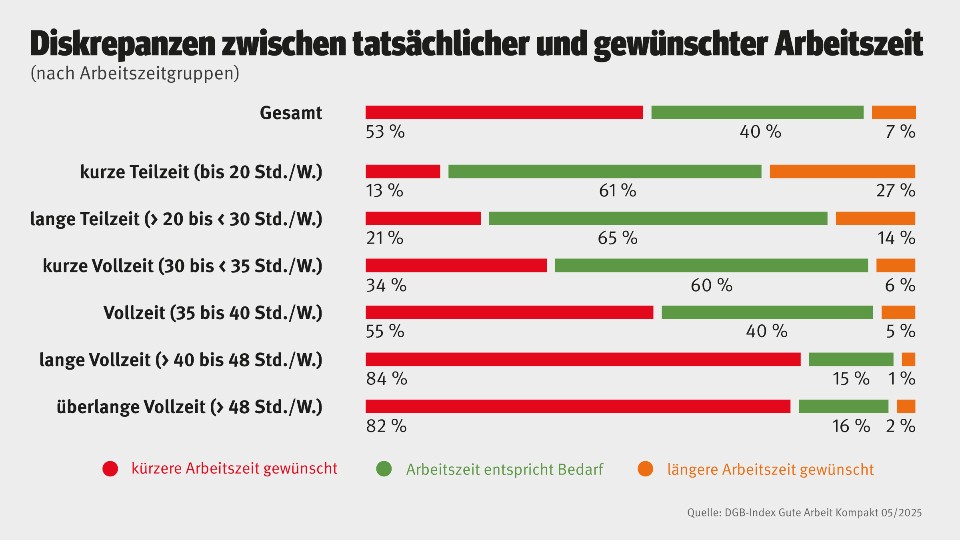

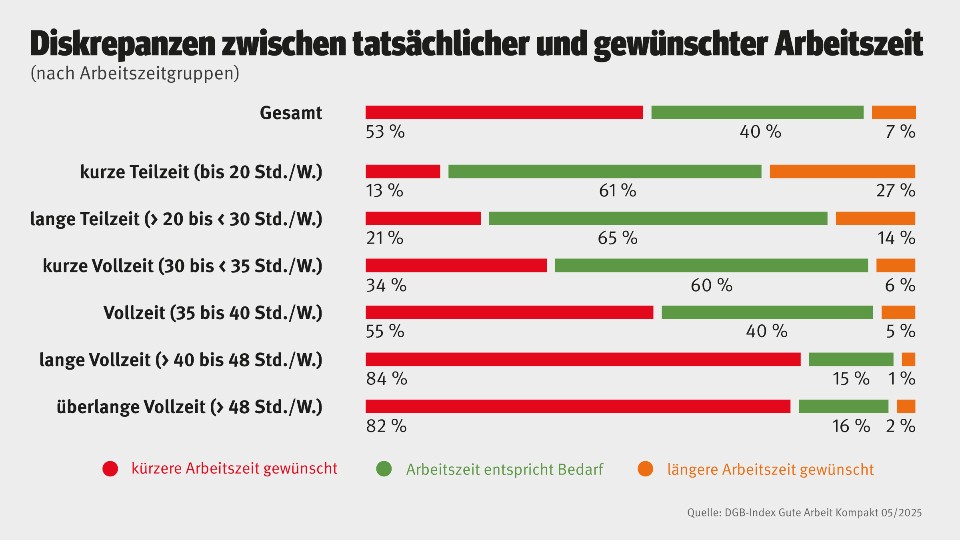

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft bei den Arbeitszeiten eine große Lücke. Das zeigen neue Daten des DGB-Index Gute Arbeit 2025: Lediglich 40 Prozent der Beschäftigten haben Arbeitszeiten, die zu ihrem Leben passen. Die Mehrheit der Befragten (60 Prozent) würde ihre Arbeitszeiten verändern, wenn sie diese selbst bestimmen könnten. 53 Prozent der Befragten würde gerne kürzer arbeiten. Sieben Prozent würden längere Arbeitszeiten wählen. Elementar ist dabei der Zusammenhang von Arbeitsqualität und Arbeitszeit. Je schlechter die Arbeitsqualität, desto größer die Gruppe derjenigen, die sich kürzere Arbeitszeiten wünschen.

Zu viel und zu lange

Ein Aspekt, der in der Arbeitszeitdebatte oft vernachlässigt wird, ist das Verhältnis von Arbeitszeit und Arbeitsmenge. Die DGB-Zahlen sprechen hier eine deutliche Sprache. Knapp 30 Prozent der Befragten geben an, dass die Arbeitsmenge (sehr) häufig in der vorgesehenen Arbeitszeit nicht zu schaffen ist. Bei 45 Prozent ist das selten der Fall. Lediglich jeder vierte Befragte berichtet, die Arbeitsmenge immer in der vorgesehenen Arbeitszeit erledigen zu können.

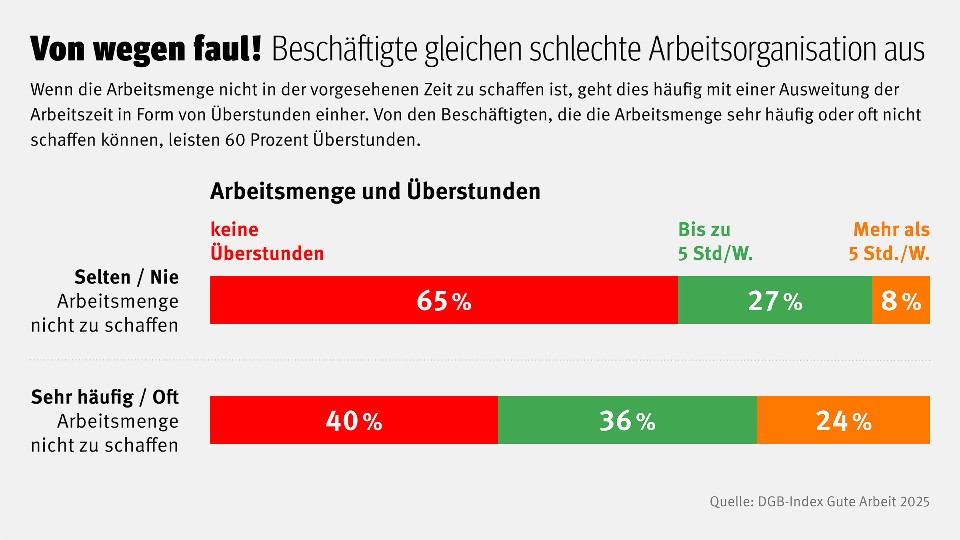

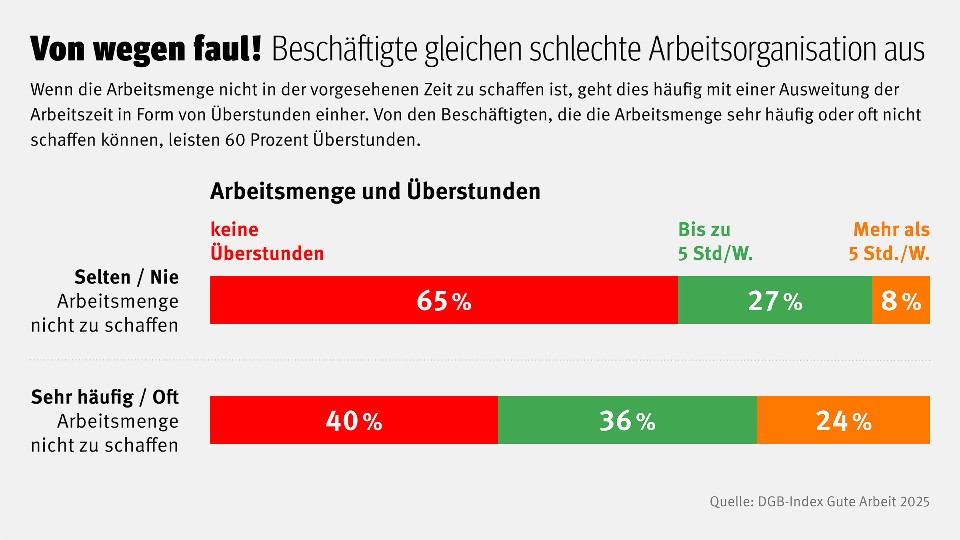

Wenn die Arbeitsmenge nicht in der vorgesehenen Zeit zu schaffen ist, geht dies häufig mit einer Ausweitung der Arbeitszeit in Form von Überstunden einher. Die Studie zeigt: Von den Beschäftigten, die die Arbeitsmenge sehr häufig oder oft nicht schaffen können, leisten 60 Prozent Überstunden. Bei 24 Prozent sind es mehr als fünf Stunden pro Woche. In der Gruppe derjenigen, deren Arbeitsmenge nie oder selten zu hoch ist, liegt der Anteil mit Überstunden bei 35 Prozent und mit mehr als fünf Überstunden bei acht Prozent.

„Die DGB-Index-Zahlen unterstreichen: Die Legende von den faulen Beschäftigten ist weit von der Realität entfernt“, sagt Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. „Die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen gibt an, dass die Arbeitsmenge, zumindest hin und wieder, nicht in der vorgesehenen Arbeitszeit zu schaffen ist. Und gerade da, wo dies häufiger vorkommt, arbeiten die Beschäftigten länger. Wenn das zum Dauerzustand wird, geht das zu Lasten der Gesundheit. Wenn sich Arbeitgeber dann über hohe Krankenstände beschweren, sollten sie für eine gesundheitsgerechte Arbeitsorganisation in ihren Betrieben sorgen – und nicht darüber diskutieren, den Kolleginnen und Kollegen im Krankheitsfall den Lohn zu kürzen.“

Großer Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten

Insgesamt arbeiten Beschäftigte in Deutschland unterschiedlich lange: Es gibt eine ausgeprägte Vielfalt von Arbeitszeitmodellen, eine große Spannbreite von Wochenarbeitszeiten. Vollzeitbeschäftigte arbeiten im Durchschnitt 41,4 Stunden in der Woche, Teilzeitbeschäftigte 25,2 Stunden. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit beträgt 36,3 Stunden

Je länger die tatsächliche Arbeitszeit, desto ausgeprägter ist der Wunsch nach Verkürzung. Besonders deutlich wird dies bei Beschäftigten mit überlangen Arbeitszeiten: 80 Prozent derjenigen, die mehr als 40 Wochenstunden arbeiten, wollen ihre Arbeitszeit reduzieren – im Durchschnitt um 7,2 Stunden. Bei Arbeitszeiten von mehr als 48 Stunden wünschen sich die Beschäftigten sogar eine Verkürzung um durchschnittlich 14,8 Stunden pro Woche.

Deutliche Diskrepanz zwischen Männern und Frauen

Zwischen Männern und Frauen, darauf weisen die Daten der Studie hin, zeigt sich ein deutlicher Unterschied – und zwar sowohl, was die tatsächlich geleistete Wochenarbeitszeit betrifft als auch die gewünschte. Während Männer durchschnittlich 39,9 Stunden pro Woche arbeiten, sind es bei Frauen 32,3 Stunden. Ein wichtiger Grund für diese Kluft: Erwerbstätige Frauen tragen signifikant häufiger die Hauptverantwortung für Sorgearbeiten wie Kinderbetreuung, die Pflege von Angehörigen oder Hausarbeit.

Eine deutliche Diskrepanz zwischen den Geschlechtern zeigt sich auch bei den gewünschten Arbeitszeiten: Männer würden gerne durchschnittlich 35 Stunden pro Woche arbeiten, Frauen präferieren eine Wochenarbeitszeit von durchschnittlich 28,7 Stunden.

Arbeitgeber sind Hindernis für flexible Arbeit

Das größte Hindernis bei der Umsetzung flexibler Arbeitszeiten, das zeigt die DGB-Studie klar, ist nicht das Arbeitszeitgesetz. Der Wunsch nach anderen Arbeitszeiten der Beschäftigten scheitert meist an starren betrieblichen Strukturen, an der hohen Arbeitsbelastung oder der fehlenden Kinderbetreuung.

Bei den Beschäftigten, die gerne kürzer arbeiten würden, sind die häufigsten Gründe die konkrete betriebliche Arbeitsgestaltung, die große Arbeitsmenge sowie die mit einer Verkürzung verbundenen finanziellen Einbußen. Jeweils rund 60 Prozent der Befragten geben an, dass die Arbeitsabläufe bzw. die zu bewältigende Arbeitsmenge einer Reduzierung im Wege stehen. Ähnlich hoch (nämlich 59 Prozent) ist der Anteil derjenigen, die sich aufgrund des geringeren Einkommens eine Verkürzung nicht leisten können.

Das am häufigsten genannte Hindernis für eine Verlängerung der Arbeitszeit hingegen besteht in den Arbeitsabläufen. Die Hälfte der Befragte (51 Prozent) führt solche betrieblichen Strukturen als Grund für den nicht realisierten Wunsch nach längeren Arbeitszeiten an.

Tarifverträge ermöglichen flexible Arbeitszeiten für Beschäftigte

Arbeitszeiten nicht immer nur so, wie die Firma will – sondern auch mal nach den Bedürfnissen der Beschäftigten? Das geht: In den letzten Jahren hat die IG Metall in immer mehr Branchen und Betrieben Tarifverträge durchgesetzt, die Beschäftigten mehr Mitbestimmung bei ihren Arbeitszeiten ermöglichen.

In der Metall- und Elektroindustrie etwa haben Beschäftigte seit 2019 Anspruch auf die sogenannte „kurze Vollzeit“. Sie können ihre individuelle Arbeitszeit dabei befristet auf bis zu 28 Stunden in der Woche reduzieren. Beschäftigte mit Kindern, zu pflegenden Angehörigen und in Schichtarbeit können zudem bei der sogenannten T-ZUG-Wahloption bis zu 8 zusätzliche freie Tage im Jahr beantragen.

Tarifliche Wahlmöglichkeiten zwischen Geld und Zeit gibt es mittlerweile auch in der Stahlindustrie und in immer mehr Handwerksbranchen. Eine Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt, dass sich rund 59 Prozent der Beschäftigten mit tariflichen Wahlmöglichkeiten für mehr Zeit entscheiden.