Herr Professor Wecht, wie findet ein Zulieferer ein neues Geschäftsmodell? Geht man da am besten auf den OEM zu und fragt, was die künftig brauchen?

Das ist sicher der erste und einfachste Schritt. Zur Wahrheit gehört aber, dass der OEM nicht für jeden Zulieferer ein neues Produkt haben wird. Denn der elektrische Antriebsstrang besteht einfach aus weniger Teilen. Unterm Strich werden sich also einige Zulieferer ganz neu erfinden müssen, wenn sie nicht verschwinden wollen.

Neu erfinden heißt die Branche wechseln?

Genau. Es geht darum Potenziale auch über die Automobilindustrie hinaus zu identifizieren und zu nutzen.

Wie finde ich ein neues Produkt?

Zuerst geht es um eine Umfeldanalyse: Also das Erkennen von Chancen und Trends. Man schaut sich an, was es für Potenziale gibt, was andere Unternehmen machen und in welche Technologien und Märkte gerade investiert wird. Und das gleicht man dann mit einer internen Analyse ab. Also man fragt ab: Was können wir wirklich gut, was haben wir für Fähigkeiten, was haben wir für Maschinen, welche Materialien können wir bearbeiten?

Können Sie ein Beispiel nennen, wo ein Betrieb so ein komplett neues Produkt für sich gefunden hat.

Ein Beispiel wäre Schaidt Innovations. Die waren auf das Entertainment im Auto spezialisiert, als es noch Knöpfe und Drehschalter gab. Doch dann kamen die Touchscreens und ihre Produkte waren nicht mehr gefragt. Die IG Metall setzte sich damals stark für den Erhalt der Arbeitsplätze ein. So haben wir gemeinsam mit den Beschäftigten geschaut, was wir mit ihrem Know-how und den Maschinen sonst fertigen können. Heute stellen sie Ladestationen für E-Autos her. Es wurden damals nicht alle Arbeitsplätze erhalten, aber einige und mittlerweile sind es mehr Beschäftigte als vor dem Aus des alten Geschäftsmodells.

Und wer hat dann bei Schaidt entschieden, dass jetzt Ladestationen die Zukunft sind?

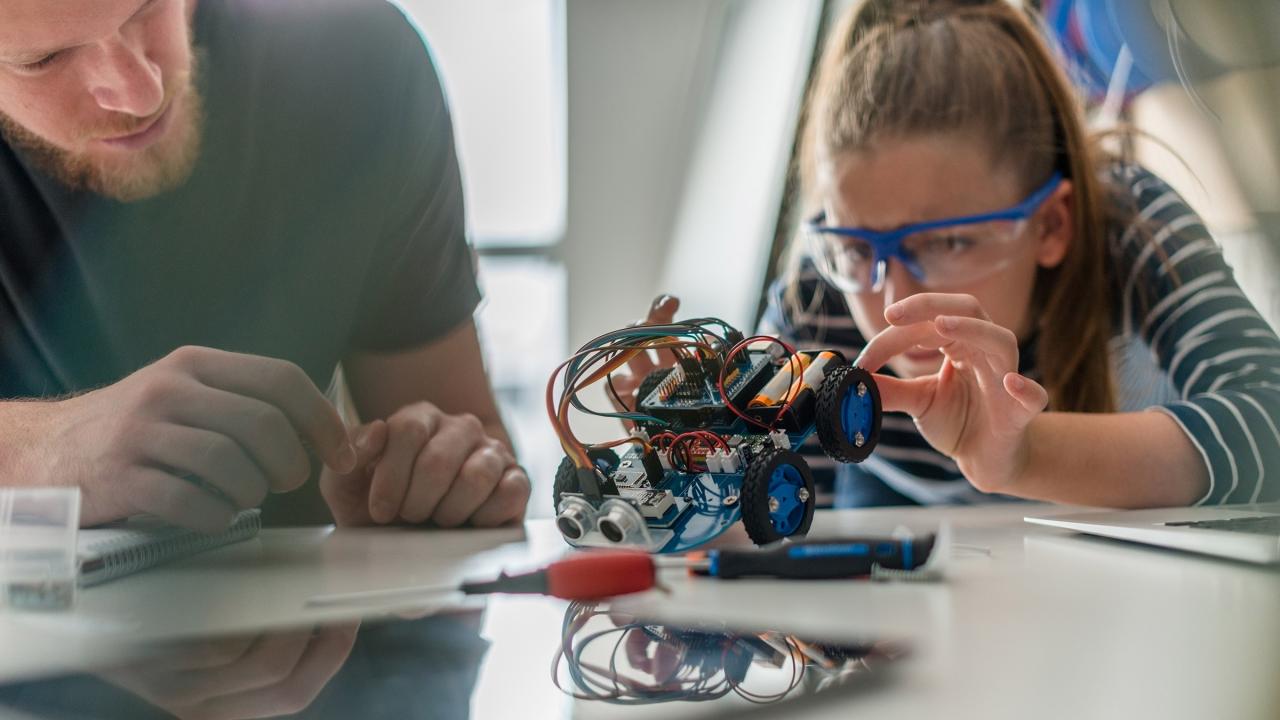

Ein Team aus Beschäftigten und externen Ideengebern. Ich war damals mit Kolleginnen und Kollegen von der Uni St. Gallen dort, um den Innovationsprozess einzuleiten. Und der erste Schritt war eben dieses Team zu gründen.

Wie gründet man so ein Innovationsteam?

Wichtig bei der Auswahl der Beschäftigten ist, dass sie eine Offenheit für Neues, die Bereitschaft sich auf unbekanntes Terrain zu begeben und eine breite Abdeckung an unterschiedlichen Funktionen, Erfahrungen und Sichtweisen mitbringen. Externe Ideengeber können von Universitäten oder Beratungsunternehmen kommen.

Welche Rolle spielen dabei Betriebsräte und Vertrauensleute?

Betriebsräte und Vertrauensleute spielen eine ganz wichtige Rolle. Denn sie kennen die Beschäftigten und wissen wo ihr Know-how liegt. Auch können Betriebsräte und Vertrauensleute einen Ideenwettbewerb oder Workshops mit den Leuten ins Leben rufen, um neue Produkte zu finden.

Wo sind die Schwierigkeiten bei diesem Prozess?

Zulieferer müssen aktuell zwei Dinge gleichzeitig tun: Zum einen in ihrem bestehenden Geschäft weiter innovativ sein. Und zum anderen ein komplett neues Geschäftsmodell suchen. Oft ist das Problem, dass das Management entweder das eine kann oder das andere. Selten aber beides. Die meisten sind eben an die Spitze gekommen, weil sie gut darin waren, ihr bestehende Produkt zu verbessern. Jetzt braucht es aber Leute, die gut darin sind ganz neu zu denken und neu zu beginnen. Also einen Re-Start hinzulegen.

Was machen Betriebsräte, wenn sie merken, dass ihr Management den Prozess des Re-Starts nicht angeht?

Sensibilisieren und Kommunizieren. Helfen kann auch, wenn sie dem Management Beispiele von Unternehmen vorlegen, die neue Geschäftsmodelle und Produkte erfolgreiche gefunden haben. Am besten aber sind Beispiele aus dem eigenen Unternehmen.

Lassen Sie uns doch den ersten Schritt auf dem Weg zu einem neuen Geschäftsfeld für die Betriebe schonmal gehen. Sie nannten ihn „Umfeldanalyse“. Also: Was sind aktuell Trends und Märkte, die für unsere Zulieferer interessant sein können, die heute noch Verbrennerteile herstellen?

Der ganze Bereich Energie wird die nächsten Jahre weiter ein Megathema sein. Zum Beispiel das Thema Wasserstoff. Hier können die Betriebe prüfen, was braucht es bei den Elektrolyseanlagen, die den Wasserstoff herstellen, an Leitungen, Kompressoren, Ventilen, Pumpen. Aber genauso werden die Bereiche Energiespeichertechnologien und das Thema Recycling in den nächsten Jahren sehr wichtig werden.

Was ist mit Computerchips?

Das mit den Chips wird immer spezifischer. Da können immer weniger Unternehmen mithalten. Dazu kommt, dass es weit weg ist von dem, was Zulieferer heute machen. Sie haben meist ein ganz anderes Know-how und ganz andere Maschinen. Für die Halbleiterproduktion braucht es beispielsweise einen Reinraum, den haben die Zulieferer ja gar nicht.

Okay, da sind wir ja schon bei der „internen Analyse“ der eigenen Fähigkeiten. Wie gehe ich die an?

Da überlegt man sich, wo das Know-how liegt. Also: Wir können Metall bearbeiten, wir sind Experten in der Kaltverformung oder im Drehen oder Fräsen. Und dann schaut man, ob es in den Bereichen, die ich als Trend identifiziert habe, Produkte gibt, die so hergestellt werden. Es hilft auch die Maschinen anzuschauen und bis zu welcher Genauigkeit mit ihnen produziert werden kann. Aber klar ist: Die Maschinen können wir leichter ersetzen als die Leute mit ihren Erfahrungen.

Also sind die Beschäftigten und ihre Kenntnisse der eigentliche Innovationsvorteil?

Ja.

Und wenn ich dann etwas gefunden habe, was ich herstellen könnte, wie geht es dann weiter?

Dann geht es darum ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Spätestens da ist es dann ratsam, sich Hilfe von außen zu suchen. In St. Gallen hatten wir für diesen Prozess zum Beispiel einen Geschäftsmodellnavigator. Da kann man sich von den Geschäftsmodellen von anderen Unternehmen anregen lassen.

Und dann baue ich also ein neues Geschäftsmodell auf?

Wichtig ist es mehrere Produktideen zu verfolgen. Denn die einzelne Erfolgswahrscheinlichkeit ist nicht hoch. Nicht aus jeder Idee wird etwas. So sollte man drei bis fünf Ideen verfolgen.

Und am Ende bleibt mir dann eine Idee übrig?

Genau.

Wie lange dauert der Prozess?

Man sollte mit sechs bis zwölf Monaten rechnen.

Habe ich dann nach den zwölf Monaten auch schon einen Prototyp?

Man muss zwischendrin immer testen, ob man auf dem richtigen Weg ist. So sollte man im letzten Drittel auch mit Prototypen arbeiten, ja.

Sollte man sich für die neuen Geschäftsmodelle Partner suchen? Die IG Metall hat sich stark für Transformationsnetzwerke eingesetzt. Die sind jetzt am Start und bringen Betriebe, Forschungseinrichtungen, Wirtschaftsförderer und Wirtschaftsverbände einer Region zusammen, damit die gemeinsam überlegen, welche Produkte und Qualifizierungen sie brauchen. Wie schätzen sie die Wichtigkeit von solchen Netzwerken ein?

Sehr hoch. Generell werden sich die Netzwerke und Ökosysteme verändern. Früher war es wie eine Nahrungskette, von Tier 1 bis Tier 3. Jeder hat den Druck weitergegeben. Jetzt wird es darum gehen, gemeinsam etwas zu entwickeln. Eine gute Innovationsplattform funktioniert wie ein Uhrwerk. Hier geht es darum zu schauen, welches Rädchen brauche ich noch, damit wir gemeinsam einen Mehrwert erschaffen. Wichtig wird sein, dass die Betriebe diese Möglichkeiten nutzen und nicht versuchen sich aus Gründen des Wettbewerbs alleine durchzusetzen. Mit dieser Strategie werden sie eher schlechte Karten haben.